SI便り 夏期実験講座「共生菌をさがせ!-小さな微生物から、大きな生態系を考える-」を実施しました

山脇の学び

8月8日、19日、9月14日の計3回にわたり、茨城大学農学部の成澤才彦教授、坂上伸生特別研究員、2日目には首都大学東京の渡邊眞紀子教授にもご指導いただき、夏期実験講座「共生菌をさがせ!-小さな微生物から、大きな生態系を考える- 」を実施しました。中学1年生から高校1年生まで12名が参加しました。

共生菌とは、植物の生長を促進させるカビの仲間です。この講座では、身の周りにいる共生菌を探し出すことに挑戦します。第1回では、各自が選んで持参した試料の処理を行いました。付着している共生菌以外の微生物を洗い流し、寒天培地に植付けました。午後は牛舎、果樹園、など附属農場を見学し、様々な学びの場があることを知りました。

第2回は共生菌の候補を選抜し、それらを単独に分離して植継ぐ操作を行いました。最後にハクサイの発芽種子を一緒に入れて自宅へ持ち帰り、生長の様子を継続観察することになりました。果たしてハクサイの生長は促進されるでしょうか…?

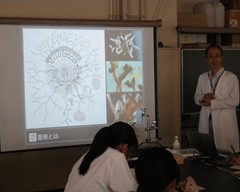

午後からは、科学研究チャレンジプログラムでご指導いただいている、首都大学東京 渡邊眞紀子先生がいらして、一緒にご指導くださいました。遺伝子実験施設を見学したのち、坂上先生に“菌核”の講義をしていただきました。菌核とは、菌類が不都合な条件に置かれて休んでいる姿です。硬い感触を手がかりに、指で土を触りながら、異なる場所の土壌から菌核を探す作業を行いました。土壌の条件が違うと、存在する菌核の数も異なることが分かりました。

第3回は、山脇学園の科学技術系継続実験室と顕微鏡室で菌類の標本を作製し、顕微鏡で観察しました。私たちは「目の前のものが何か」を「形」で判断しています。自分が選んだ菌類が「何者か」を知るために、「形」を観察することはとても大切です。観察した菌類はそれぞれ違う形をしていておもしろく、さらに菌類の世界に引き込まれました。

最後に共生菌の選別結果の発表があり、ハクサイの生長を促進する菌類を選んだ4人が表彰されました。昨年のリベンジで同じ試料を選んだ人、近くにあったから持ってきた人、試料を選んだ理由は様々でしたが、実験講座を通じて、身近にいるけれど目に見えない「菌類」の存在に大変興味を持つことができました。

結果発表・表彰の様子

全員が修了証明書をいただきました