SI夏期特別実験講座「茨城大学 共生菌を探せ!」

山脇の学び

【小さな微生物から、大きな生態系を考える】

8月11日、18日、9月15日の計3回にわたり、茨城大学農学部の成澤才彦教授および坂上伸生特別研究員の指導のもと、『共生菌をさがせ!―小さな微生物から、大きな生態系を考える― 』が開催されました。この講座には、公募で集まった中学1年生から3年生まで13名が参加しましたが、昨年に続き“リベンジ”で2回目の参加者もいました。

共生菌とは、植物の生長を促進させるカビの仲間です。これを発見する教育プログラムは本来、茨城大農学部の3年生が行う内容ですが、講師である成澤先生、坂上先生、およびTAの指導の下に中学生が取り組みました。生徒が各自持参した試料から、存在するかも知れない共生菌を探し出す具体的な操作の始めが「共生菌以外の付着物する微生物は、洗い流してしまう。」という単純な考え方にまず驚かされました。そして、様々なコツを習いながら、寒天培地に植付けるまでを1回目に行いました。午後には、全学部が共同利用する付属の遺伝子施設を見学して、初日は終了しました。

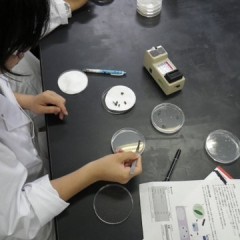

2回目は、共生菌の候補を選抜して、さらに、それらを単独に分離して植継ぐ操作です。ここでも一つ一つていねいに指導を受けて、着実に操作を行いました。最後にハクサイの発芽種子を一緒に入れて、その生長は各自が自宅へ持ち帰り継続観察することになりました。午後には附属農場を見学し、牛舎、果樹、防風林等を見て、圃場の広さに感動しました。

3回目は、菌類の標本を作成してから顕微鏡観察し、共生菌の選別結果が発表され表彰されました。さらに、菌類がつくる“菌核”について、その概略を坂上先生に提示して頂いてから、森林の土壌より実際に探し出しました。指でその感触を確かめてから、菌核より派生する課題を講義して頂いて、本講座を完了しました。

今年度は、本校の校舎改修が重なり当初の予定では、3回とも茨城県稲敷郡の茨城大学阿見キャンパスへお伺いすることになっていました。しかし、台風で行事日程が変更し、その影響で3回目の講座が危うくなる中、生徒の立場を最優先に、成澤先生、坂上先生、TAの皆様が試料搬入の苦労をかえりみず本校に来校して開講して下さるという、とても深い御厚意によって、無事全課程を完了することができました。