8/8(金)・9(土) 山脇学園Blue Earth Project 〜大阪関西万博ステージ発表〜

山脇の学び

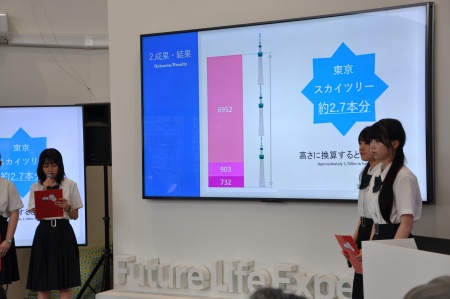

5月15日〜6月30日の47日間で実施した、廃プラスチック削減のための校内キャンペーン「マイボトルチャレンジ」(https://www.yamawaki.ed.jp/blog/2025blueearthproject1/)では、全校生徒・教職員の協力を得て、最終的におよそ8,500本のペットボトルを削減することに成功しました。

7名のメンバーが中心となって進めてきたこのキャンペーンの内容と成果を、高校3年の1名と・高校2年の3名の合計4名の生徒たちが代表して、大阪関西万博のフューチャー・ライフ・ヴィレッジ内のフューチャー・ライフ・エクスペリエンスで発表しました。

8月9日に行われた発表は、NPO法人Blue Earth Projectの大学生たちが行うステージの中の1コーナー内での参加でした。

登壇の最後には発表グループのリーダーが、自分の思いを語りました。

「私たち一人ひとりの選択が未来を変える力を持っています。脱炭素社会の実現に向け、これからも日常生活の中でできることから取り組みを続け、持続可能な地球環境を次世代につないでいきたいと考えています。今回のキャンペーンを通じて、身近な行動が環境に与える影響の大きさを改めて実感しました。今後もこうした取り組みを広げ、より多くの人と一緒に『脱炭素』の輪を広げていきたいです。」

現在、この発表の様子がYouTubeで配信されています。

(29分50秒から36分36秒までが本校生徒の出番です。)

また、詳しい公開日は未定ですが、今後、大阪関西万博のサイトでも半年間ほど配信される予定です。※リンク先がわかり次第、HP上でお知らせさせていただければと思います。

学校生活の中で高いチーム力を発揮してキャンペーンを行い、国際的なイベントで発表できたことは大きな経験となりました。これを自信にして、今後もより深い探究を続けていって欲しいと思います。

このプロジェクトを支援し、支えてくださった全ての皆様に、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。

〜生徒の感想から(一部)〜

企画段階では、学校に変化をもたらす内容だったのでぶつかる壁が多かったです。環境のこと、学校で行えることの両立をするのが難しい問題でしたが、メンバーとの話し合いや先生からのアドバイスにより、企画を立てることが出来ました。

環境に優しく行動するというのは人間にとって少し不便にならなくてはいけなかったり、少し我慢をしなくてはならなかったりすることでもあるので、生徒を巻き込んでの企画にはとても工夫をしました。「参加者が楽しみながらデコ活できるように」…をずっと意識して行いました。

不安が大きかったですが、みんなで環境のためにという1つの目標をもって取り組んでくれたことにとても嬉しい気持ちになりました。キャンペーンの周知というのは簡単なことではないし、周知されても実行してくれる人を増やすのは大変でしたが、多くの人に参加してもらえて、キャンペーンを企画した実感が湧きました。

(前日リハーサルのために訪れた神戸では、)新神戸駅からバスで松蔭高等学校に向かう途中、バスで乗り合わせた女性と話した際、学校での活動の発表を万博ですると言うと、「すごいね」と言ってくださって、発表する立場で万博に参加できることは本当に貴重なことなのだと改めて感じました。リハーサル後、松蔭高校の皆さんと一緒にご飯を食べたり、夜景や花火を見ながらたくさん話したりしました。Blue Earth Projectのご縁で新しい友達と出会うこともできて、このプロジェクトを続けていて良かったなと思いました!松蔭高校の皆さんには色々とお世話になったので、今度東京に訪れてくれた時は東京の案内をする約束をしました。

私は人生で万博に行ったことがなかったので、いまいち万博とは何か、万博の雰囲気など知りませんでした。しかし、訪れてみて、世界中からたくさんの人やものが集まって地球規模のさまざまな課題、例えば環境問題に取り組むために、世界各地から技術が集まっている、そんな地球の発展のために必要な催しなのだなと思いました。そしてそんな貴重な催しで私たちが高校生でありながら発表できたことを誇りに思います。本番は緊張しましたが、今までBlue Earth Projectで活動してきた3年間の実績をたくさんの人の前で発表できてよかったです。この貴重な経験は一生忘れませんし、今後の人生で絶対に役に立つと思います。ここまでの活動をやり切った私たちを褒めたいと思います。