Project 4H セミナーを開催しました

山脇の学び

(2)笹部潤平先生によるセミナー「常識はもしかしたら偏見かもしれない」

(3)毛内拡先生によるセミナー「“頭がいい”とはどういうことかー脳科学から考えるー」を実施しました

12月23日に「Project4H」の2回目、3回目のセミナーを実施いたしました。

午前は慶應義塾大学医学部の笹部潤平先生が「常識はもしかしたら偏見かもしれない」をテーマにお話しくださいました。先生は医師でありながらも、研究者としても活躍されています。なぜ医師と研究者の二刀流を続けているのかという話を通して、「普通ってなんだろう」と考えるきっかけをいただきました。また、アメリカ留学により、人と違うことをしていることが評価される文化があることや、発言しないことは意見がないとみなされることなどを知ったという話も、とても印象に残ったようです。

また、先生の研究であるキラリティー(分子構造の鏡像異性体同士が重なり合わない性質)の話もとても興味深いものでした。この研究の中にも、常識と考えられていたことが、そうではないかも知れないとわかったという話もありました。中学生には少し難しい話だったかも知れませんが、とても熱心に理解に努めていた姿がありました。

最後に「人と違うところに胸を張って、そしてそこを伸ばしていこう」というメッセージをいただいた上で、「夢の実現のために何をしていきたいか」をグループで話し合う時間を持ちました。自分の強みを考え、グループ内で認め合う良い時間になっていました。

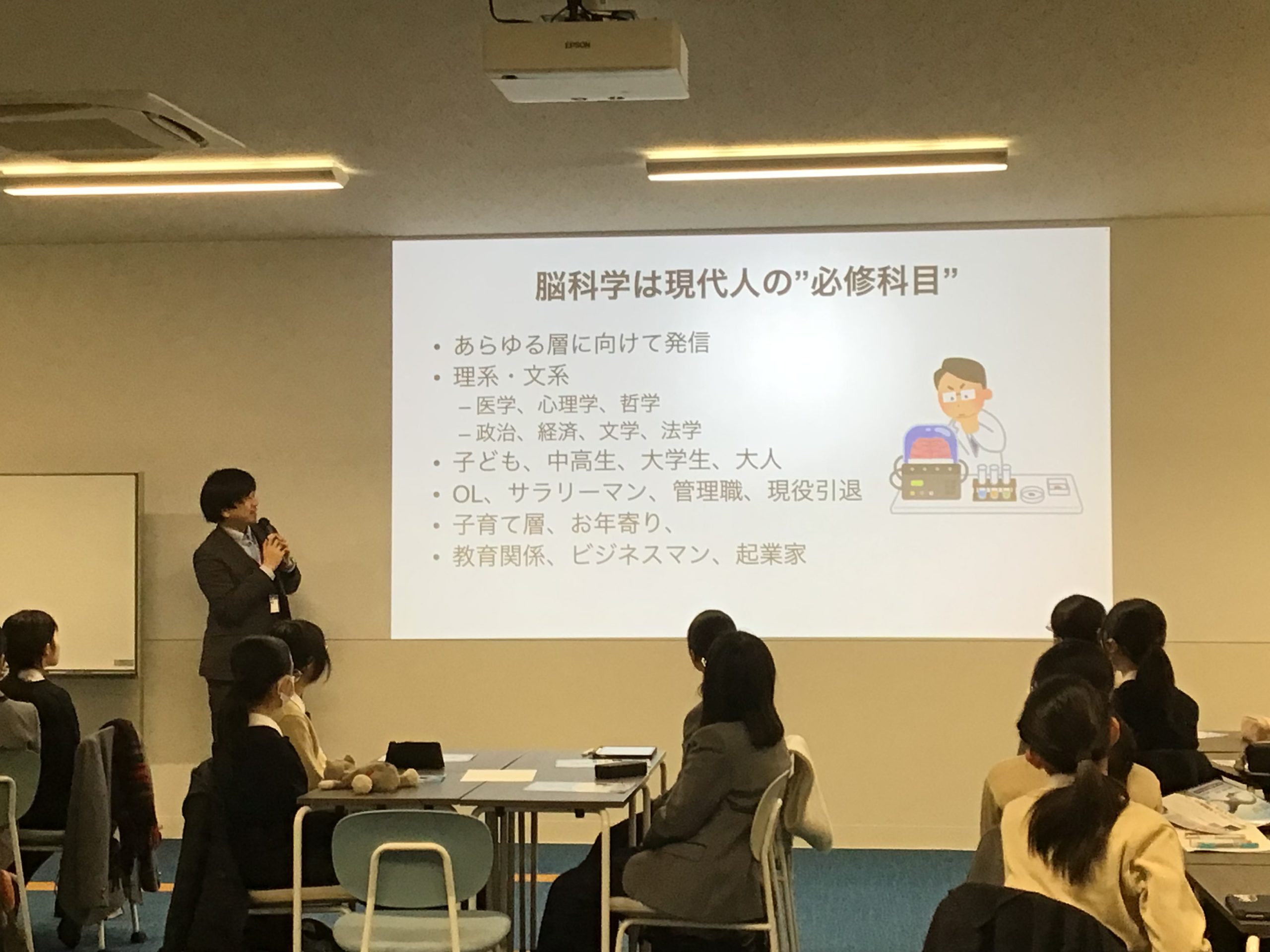

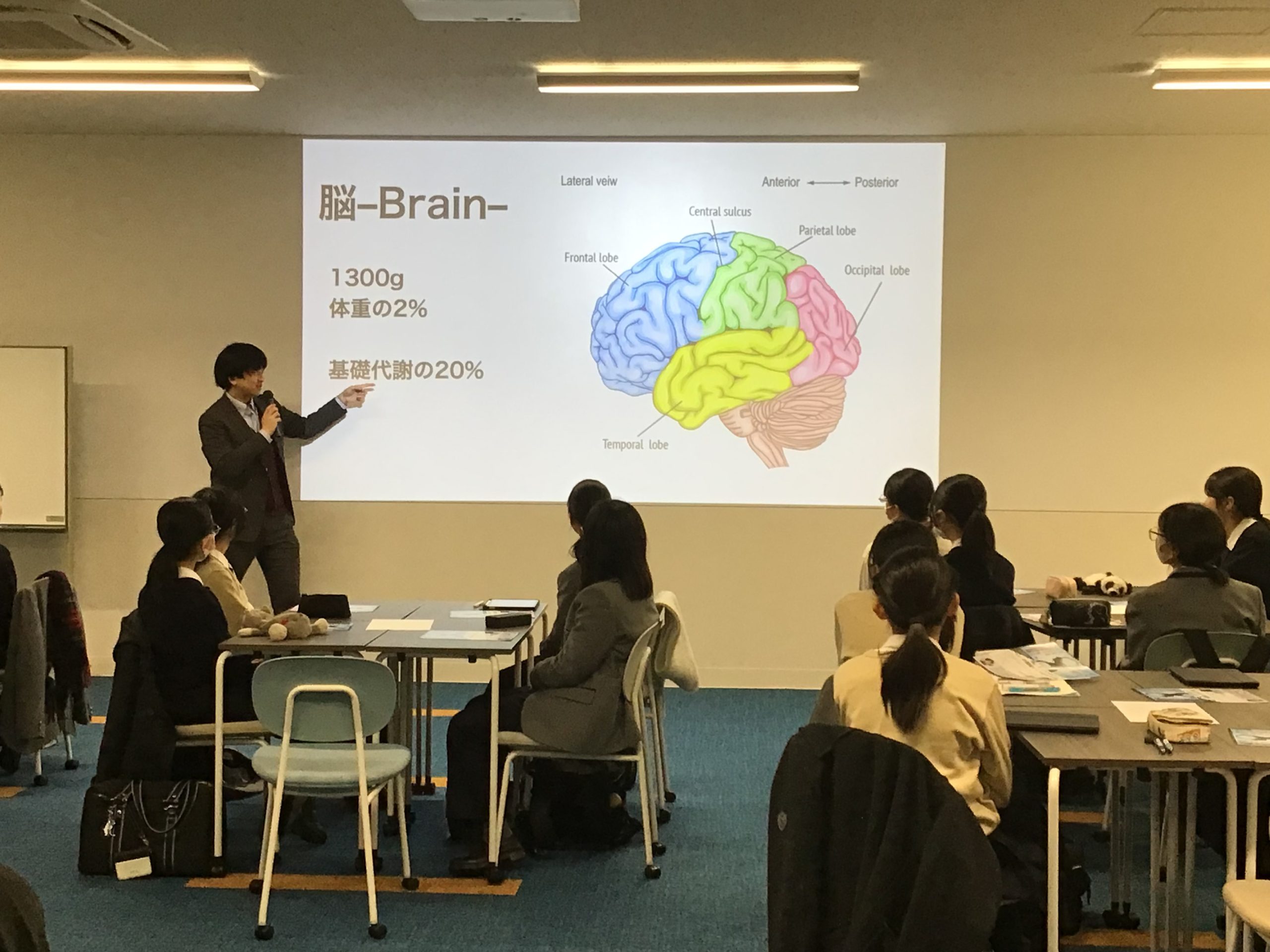

午後の講師はお茶の水女子大学理学部の毛内拡先生でした。先生の著書のタイトルにもなっている「“頭がいい”とはどういうことかー脳科学から考えるー」をテーマにお話をしていただきました。

まずは脳の働きの特徴について、コンピュータと脳の働きを比較しながら学んでいきました。脳は非常に省エネで、記憶を思い出す時にショートカットできる点や自分に都合の良い情報だけを取り入れる点など、具体例を挙げながら教えていただきました。実際に注目ポイントを伺った上で、ある動画を見たのですが、動画内に明らかにおかしな事が起きていても、注目ポイントに集中していると、ほとんどの人が気付けないという体験もし、脳の働きを実感していました。

他にも様々な事例から、同じものを見ていても記憶や感じ方は人それぞれであり、経験していないものは理解ができない、というような当たり前だと思っていたことを脳の働きから改めて確認し、違いを認め合うことの大事さについても学びました。

グループワークでは「AI時代に求められる頭の良さとはどういうものだろう」をテーマに話し合いを行いました。空気を読める、忘れることができる、嘘をつくこともできる、経験をもとに新しいものを生み出すことができるなど様々な意見が出ましたが、どのグループも脳の働きをしっかり理解した上でのものでした。

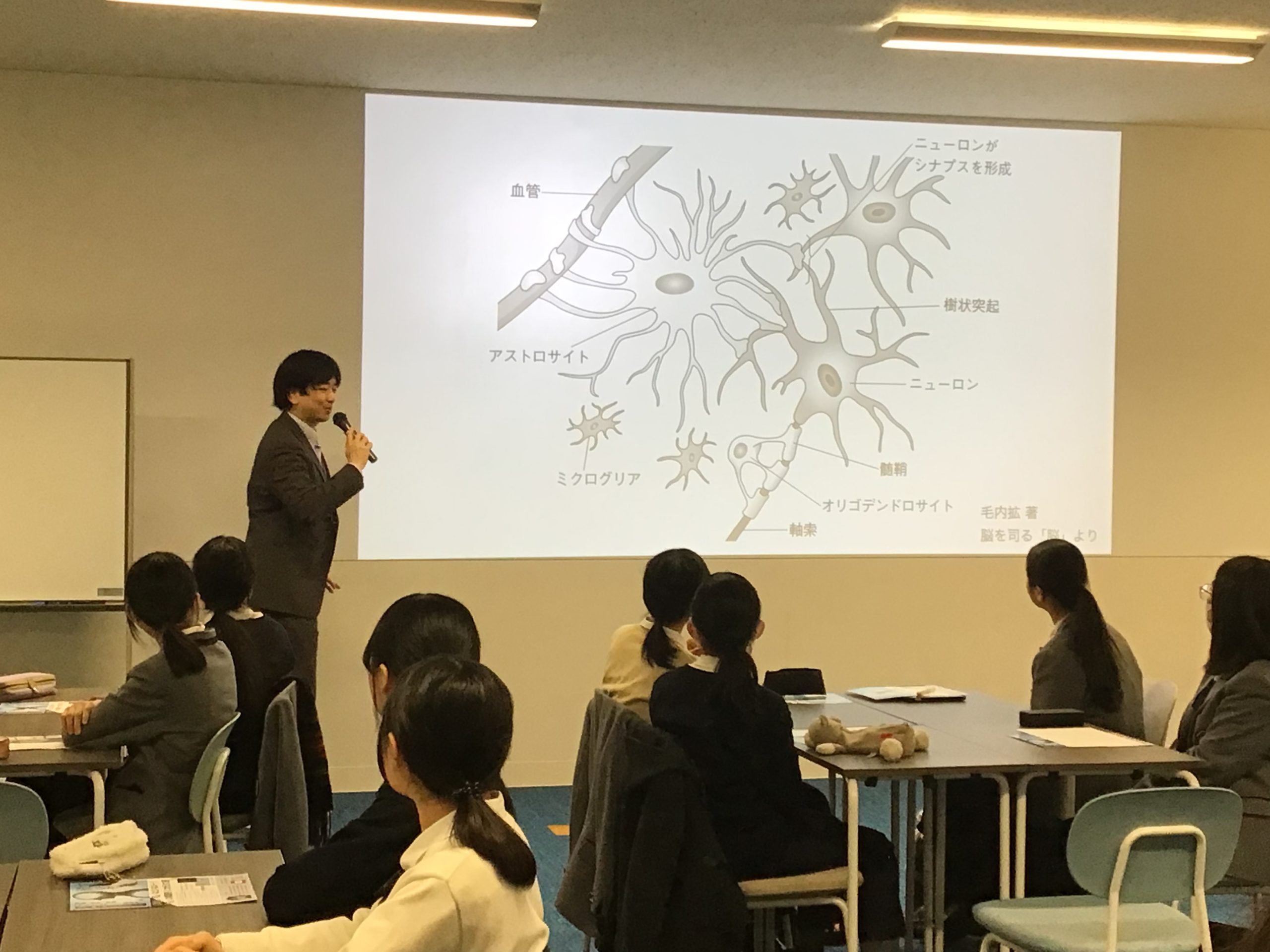

最後にまとめとして、考え続けることができること(持久力)が大事という話をしていただきました。また、脳の神経回路やアストロサイトと呼ばれるグリア細胞の話など、少し専門的な話も伺いながら、脳の活性化には新奇体験が有効だと学び、自分ではやらないようなものにもチャレンジしていきましょう、とメッセージをいただきました。

セミナー(2)の生徒の感想

・他と違っても良く、周りと違った方がその違うところを伸ばしていくと良いとおっしゃっていたことが印象に残りました。

・自分に合った時間を決めることです。いろんな時間配分を試してみてそれを全力でやることでどのくらいの配分が自分に合っているかがわかるから。

・笹部先生が今までに自分に合っていることを探す際に何でもまずは挑戦をしていたことから、何においても行動することは大事だと学びました。また、今まで自分は人と違うところを周りに出せないことで悩んでいたが、それが価値だとおっしゃっていたことが印象に残りました。

・最後にみんなで行った将来の夢、またその夢をどうやって実現するかをグループで話しあった時に、自分の夢の実現方法を考えるのは難しかっけど、みんながたくさん案を出して真剣に考えてくれたことやそれを紙にまとめるのが楽しかったです。

セミナー(3)の生徒の感想

・味覚や嗅覚は、脳が支配していて、舌が肥えると言うのは、脳がいい証拠だと言うことに驚いた。

・心は脳の副産物であることが分かりました。

・これから始まっていくAIの時代でどの基準が「頭のいい人」になるのかを考える機会が作られました。グループワークも楽しかったです。

・脳の作りから細胞の話までわかりやすく教えてもらい、とくにマウスの脳に人間の記憶する細胞を移植すると2、5倍も記憶するようになっているのに驚きました。そのほかにも人間の脳にはフィルターが3つあるということやグループディスカッションでグループ内で意見が出た時に自分にはない発想がありとても勉強になりました。とても面白かったです。

・近い将来、人間はAIに越されるという話を何回も聞いたことがありますが、AIが人間に勝てる部分というのは今まで教わってきた(情報として入れられてきた)情報を元に答えを出したり行動したりするというほんの一部のことだけで、空気を読んで相手に合わせるとか自分の都合のいいように解釈するといった、人間の本質的な部分を持ち合わせていないので人と人とが密接に関わり合う今の社会では人間がAIに負けることは技術面を除いてないのかなと感じました。