芝高校で再生医療に関する学びのプログラムに参加しました

山脇の学び

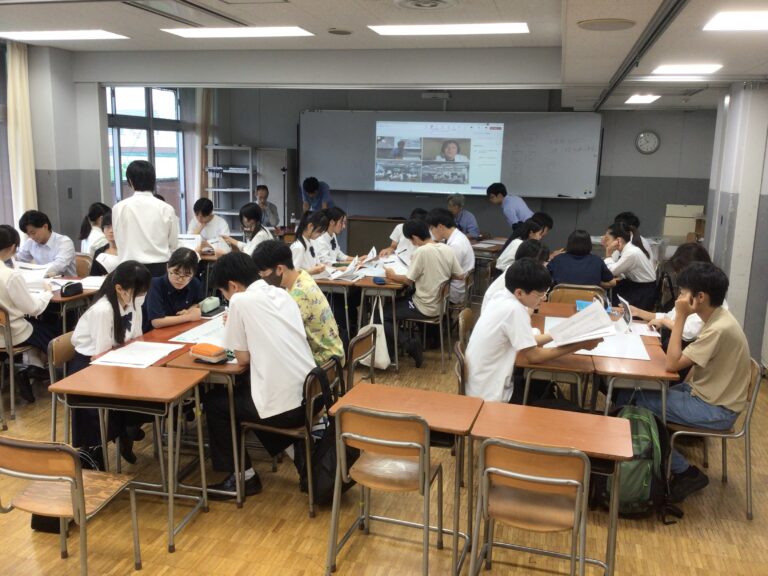

8月10日、芝高校で「再生医療の実用化の観点から見た文理融合の学びの重要性」をテーマとするプログラムに参加しました。これは、芝高校が課外ゼミ「芝漬ゼミ」として企画・実施したもので、今回は麻布高校と本校にもお声がけいただき、本校からは15名の生徒が参加しました。

再生医療に関する講義を受け、前提となる知識や考え方を確認したあと、3校混合のグループに分かれて討論を行いました。

はじめに、京都府立医科大学附属病院臨床研究推進センターURA部門長の木村先生から、再生医療の規制についてお話をいただきました。学問の自由が保証されているにもかかわらず、なぜ法律による規制があるのか、その必要性について学びました。法律によって守られる安全や、議論を行う際に用語の定義を明確にすることの重要性を認識しました。

次に、東京慈恵会医科大学産婦人科学講座の横溝先生から、再生医療の研究に関するお話をいただきました。産婦人科医の業務は幅広く、多くの診療科との連携が不可欠であること、また再生医療を用いた不妊症・不妊治療に関する最先端かつ具体的な研究について学びました。

その後、経済産業省の猿渡先生から再生医療の産業化に関する講演をいただきました。経済構造やバイオ産業の最新動向を学び、その業界が抱える課題を把握しました。その上で、課題解決のために何ができるのかを検討し、政策が立案され社会に反映されるまでの流れを知りました。

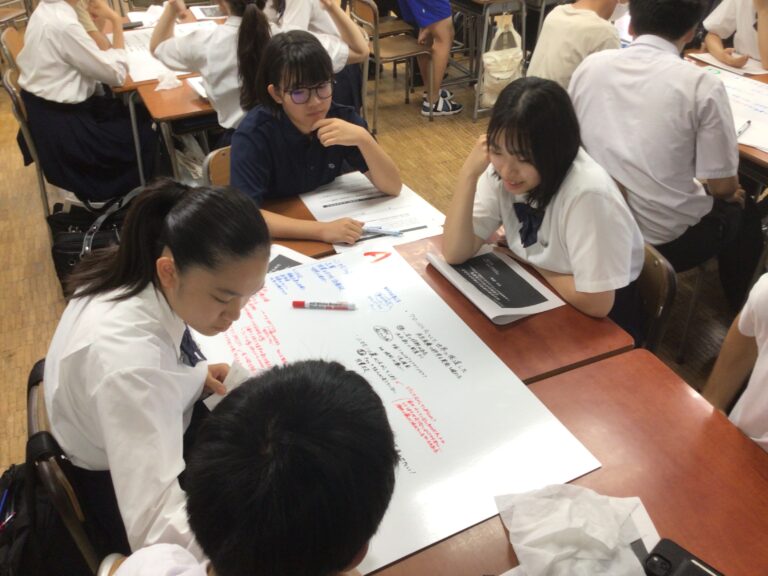

講義のあとは、3校混合のグループで以下の議題について討論しました。

①日本の再生医療における課題は何か。

②経済産業省の行政官になったと仮定し、この課題を解決するためにどのような戦略を立てるか。

最初は緊張していましたが、自己紹介や課題の読み込みを進めるうちに議論が活発になりました。資金確保や研究者の海外流出といった課題に対し、国内での資金調達や投資を促すPR・イベントの企画、ふるさと納税のような形でベンチャー企業への寄付を募る仕組みづくりなど、グループごとに多様なアイデアが出されました。

規制や制約から入るのではなく、3校が協力しながら柔軟に考える姿が印象的でした。この議論には理系分野に限らず、幅広い文理融合的な視点が求められ、参加者は多角的に学んでいました。

最後に、木村先生から本日のまとめの講義をいただき、議論やプログラム全体を振り返りました。法律・倫理・道徳の違いについても触れられ、研究者や関係者としてどのように関わるべきかを改めて考える機会となりました。また、「文系・理系を問わず、答えのない問いを問い続ける力を身につけてほしい」「異文化コミュニケーションを楽しんでほしい」という力強いメッセージもいただきました。

今回のプログラム実施にあたり、最先端の研究や産業について貴重なお話をいただいた講師の先生方、企画・運営をしてくださった芝高校の先生方、ご一緒に参加してくださった麻布高校の皆様に感謝申し上げます。