SI便り 28年度科学研究チャレンジプログラム報告

山脇の学び

3月18日、科学研究チャレンジプログラムのメンバーは、1年間の活動の集大成として研究報告会をもちました。

そして3月22日の中学校の卒業式では、YAMAWAKI JUNIOR SCIENTIST認定書を授与されました。その後1年間通った継続実験室に集まり、各チームの実験コーナーの大掃除を行いました。1年間の活動の記録であるチームのラボノートを次年度の中学3年生に託し、実験室を後にしました。

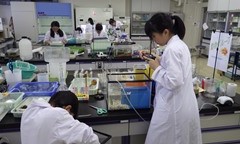

<1年間の活動の様子>

<中学3年科学研究チャレンジ活動を振り返って>

○1年間の活動を通して、自分にどのような力がついたか。

・1年間の活動を通して、実験方法を考えたり考察する力も付きました。なかなか結果を得られず、途中で心が折れそうになったこともありましたが、最後までやり抜いたことで、粘り強くなったと思います。

・フローチャートを描くときに、どのように描いたら想像したのと同じような動きをしてくれるかを考える力。

・ロボットを動かすプログラミングをし、実際に動かしてみてうまくいかなかった時に、その原因を自分たちで見つけて改善することで、根本から原因を探って良くする方法を自分たちで考える力がついたと思います。また、普段授業では学ぶことの無かったプログラミングや、授業で習った滑車を自分の使いたい形にする応用力も付いたと思います。

・観察力とアイディアを出す力です。観察力はこの活動を始める前からつけたいと思っていた力であり、このプログラムに参加しようと持った理由でもあります。西表島での研究は、普段行けないような所に行かせてもらい、様々な体験ができ、たくさん生物について学ぶことができました。は、グループではどのようなロボットを作っていくかを考えることに苦労しました。一年かけて作ったのでアイディアを出す力が身に着いたと思います。

・忍耐力がついたと思います。何回も実験して良い結果が出なかったことがたくさんありました。「もうやりたくない」と思ったこともありましたが、そこで次への解決方法を探し、成功すると「やって良かったな」と本当に思いました。分析力、思考力がつたと思います。数値としてでた結果を分析してどのようになったのか整理するなかで、分析力がついたと思います。

○感想

・科学研究チャレンジプログラムでは、書ききれないほどたくさんのことを学ぶことができました、生物グループのチームで活動を行ったことは、将来につながる経験になったと思います。チームで活動することの難しさや、生物の命の大切さもとても感じました。思い返してみると、様々な大変なこともありましたが、つらい中でも1年間やり抜いたことは、とても大きな意味を持つと思います。

・初めての本格的な研究は学ぶことが多く大変でした。特に正確な実験結果を出すために、気を配ることが多かったです。学校の発表だけでなく、学会の発表などもありとても忙しかったけれど、何とかやってくることができました。ただ最後の最後になって大きな失敗や知らなかった事実に気が付いたのはショックでした。でもそのことから実験は思うように進まないものだとも学びました。とても良い経験になりました。

・1年間続けて、物理など理科の分野だけでなく、説明書の英語や外国語を理解するために、更に勉強したいと思うようになったり、先生やチーム内での交流も多く、とても楽しい1年でした。上手くいかずに、「もう嫌だ」などと思った事もありましたが、できた時にはその気持ちも一切なくなり、達成感がこみあげてきてとても嬉しかったです。また、オープンキャンパスや山脇祭などで、外部の方が「頑張ってね」など応援して下さるとさらに頑張ろうなどと思えました。

・パソコンについてあまり知らなかったので、少しでも知ることができて良かった。また、何を作るか企画し計画を立て、それを発表するなど、普段やらないようなことも新鮮で楽しかった。USBに使ったソフトが残っているので、自宅でさらに学んで、新しいものを作ってみたいと思う。

・最初は、プログラミングや導線の配置がわからなかく大変でしたが、今は何とかプログラムを自力で理解することができるようになりました。特に大変だったことは、XBeeでの無線化とブラシレスモーターでした。ブラシレスモーターはボタンで正回転と逆回転を使い分けるのにリレーを使用し、とても便利だと思いました。研究活動することで、理工学部に興味を持つようになりました。