サイエンスコース「生物地学研の1学期の風景」

サイエンス(SSH)

現在、サイエンスコース生物地学研究室には高3生1名、高2生8名、高1生10名が所属しています。高3生は、外部発表に向けての資料作成に専念しています。他は地道に生物と接して、研究の緒を見出そうと努力する日々を送っていますので、その一部を示します。

・ヌマエビ班

水槽内の個体の行動をじっくり観察しつつ、実験装置の作成に試行錯誤しています。

・花粉管班

寒天培地を用いる方法において、実験の質と量の両面を向上できるよう、操作の工夫と改良に努めています。対象となる花粉は、構内で採取できる花から随時得ていますが、操作方法が確立すれば、種を絞り込んで一気にデータを得る予定でいます。

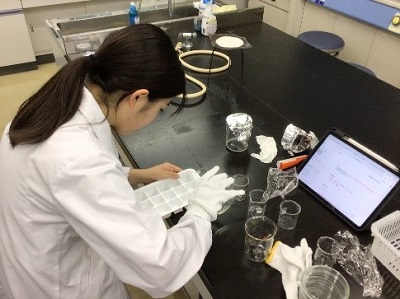

肉眼での取り扱いの練習

培地の組成の検討

製氷皿を利用する培地の作成

寒天培地上への花粉分散

・植物班

植物が体外に分泌する液体を調べる研究員は、液体の特徴を定性的および定量的に解き明かそうと、独自の方法を検討しています。また、植物が分泌する液体の様子を、顕微鏡下でも丁寧に観察し続けています。

金属イオンの吸収を調べる研究員[左]は、年間を通して利便性から、対象をベンケイソウに決めました。なお、その不定芽はすべてクロ-ンであるので、遺伝的個体差を解消できるという長所が背景にあります。小シャーレ内で分別栽培をして、試料の安定供給を図っています。

音が植物の生長に与える影響を調べる研究員[中]は、物理専攻の教員のアドバイスを受けて、実験装置の改良に取り組んでいます。

水生植物の活用を図る研究員[右]は、対象をオオカナダモとその近縁種に絞り、材料の安定供給と文献探索に勤しんでいます。

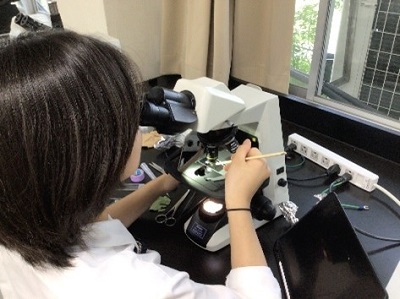

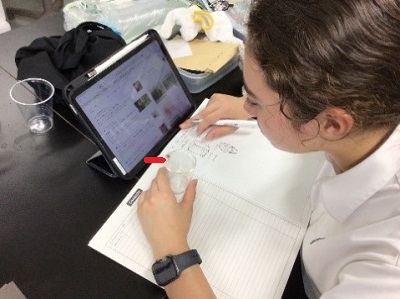

・クモ糸班

井之頭公園におけるクモの採取[左]。採取したクモ(ビーカーの縁:赤矢印)について、特徴をスケッチしつつ、種を同定する[右]。地道な作業であるが、研究基盤を固めるためには必須です。

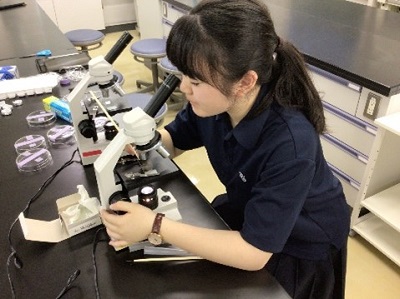

・プランクトン班

プランクトンを顕微鏡下で潰さないよう、かつ、数時間単位で観察を継続して、それらの行動を追跡できるように、プレパラ-トへの独自の工夫を重ねています。