東京慈恵会医科大学「山脇生のための医学部体験講座」を実施しました

山脇の学び

3月17日(月)・18日(火)にかけて、東京慈恵会医科大学にて「山脇生のための医学部体験講座」を実施しました。2日間で高校1年生・2年生合わせて24名が参加しました。

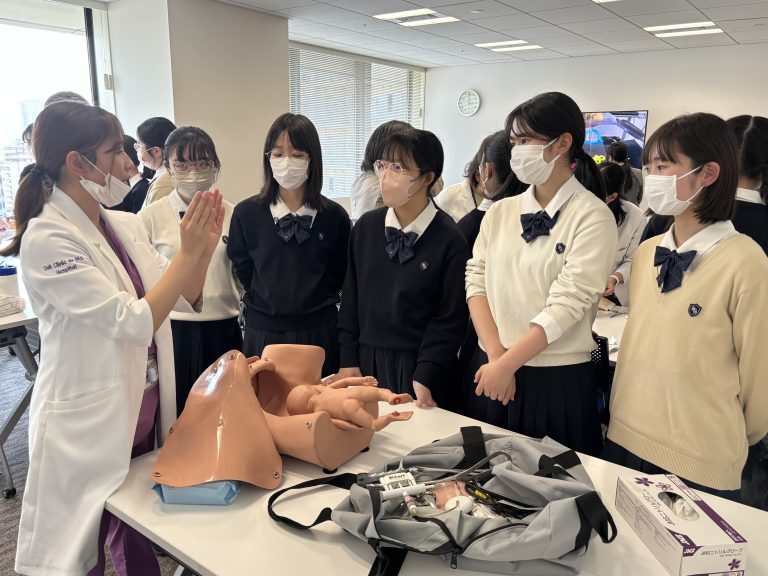

1日目のテーマは「産婦人科/体験実習」でした。はじめに、産婦人科医になるまでの道のりや、産婦人科医の仕事についてお話を伺った後、医学教育・トレーニング用の機器を用いて、「腹腔鏡手術用の鉗子の操作」「縫合」「分娩介助」「胎児超音波検査」の4種類の実習を体験しました。

腹腔鏡手術用の鉗子の操作では、画面を見ながら手元を動かす難しさを実感しつつ、少しずつコツをつかんでいく様子が印象的でした。縫合の実習では、医療用の糸と針を使用し、手先の器用さが求められる作業に集中して取り組んでいました。分娩の実習では、シミュレーターを使って赤ちゃんが生まれる際の分娩介助を体験しました。胎児超音波検査の実習では、機器の使い方を学ぶとともに、妊婦さんの気持ちに寄り添うコミュニケーションの大切さについても教わりました。

最初は緊張していた生徒たちも、永田先生をはじめとする産婦人科の先生方の温かい声かけのおかげで徐々に緊張が解け、意欲的に実習に取り組んでいました。

実習の後は、病院や大学の施設を見学させていただきました。研究室や図書館を訪れたり、昭和初期に建てられたF棟のレトロなエレベーターを体験したりと、大学の歴史と現在の姿を実感しながら、憧れの医学部進学への思いを新たにしました。

2日目のテーマは「災害医療/ケーススタディ」でした。講師は、災害公衆衛生の専門家であり、山脇学園のSSH運営指導委員も務める越智先生です。先生は、医師を志したきっかけから、海外留学、東日本大震災後の福島県相馬市でのご経験、新型コロナウイルスのパンデミック時の対応に至るまで、ご自身の歩みを交えながらお話しくださいました。

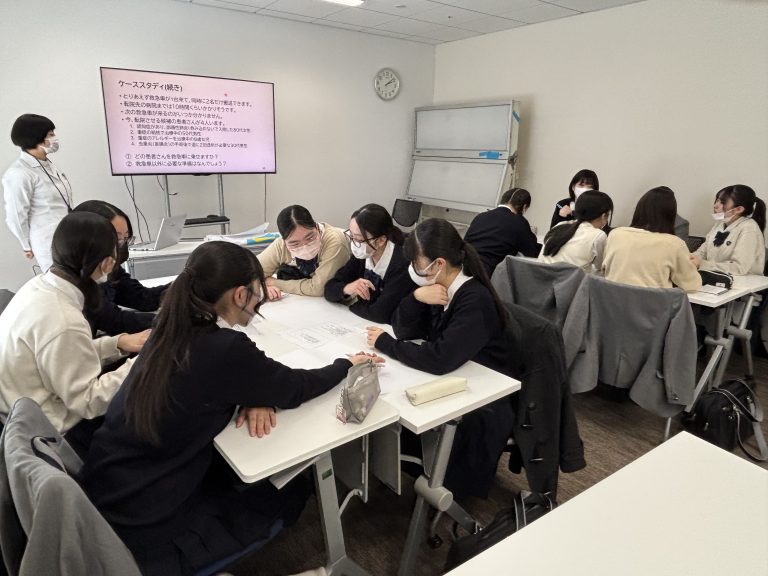

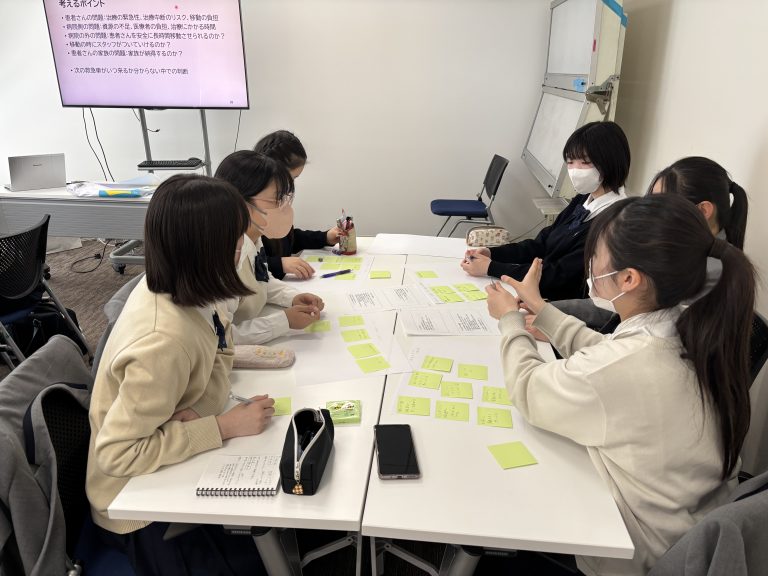

その後、災害時を想定したケーススタディを行いました。救急車に乗れるのは2名のみ、転院先の病院までの所要時間は10時間、次の救急車がいつ到着するか分からない——そんな状況の中、4名の患者のうち誰を優先して搬送するべきかを話し合いました。2つのグループに分かれ、それぞれの意見を出し合いながら、最善の判断を模索しました。

災害時には、人、モノ、金、時間、情報が不足し、理想的な準備が整わない中で決断を迫られます。何が正解か分からない状況でも、一人でも多くの命を救うために判断を下さねばならない医療者の責任の重さを、身をもって学ぶ時間となりました。また、避難所や仮設住宅での生活の中で生じる健康問題や、心に深い傷を負った被災者に対して医療者として何ができるのかについても考える機会となりました。

2日間にわたるプログラムを通して、生徒たちは医師の仕事についての理解を深めるとともに、将来のキャリアモデルとなるような素晴らしい先生方との貴重な出会いの機会となりました。今回の経験を、生徒たちがどのような志に繋げていくか楽しみです。