2025年度1学期終業式を行いました

学園便り

7月19日(土)、1学期終業式を行いました。

講堂にて、中学校・高等学校の順で実施しました。

今回は高校の学校長式辞を紹介します。

おはようございます。

1学期最後の一日はいつも、今年度も約100日が過ぎたのだなあと感慨深く思います。

みなさんそれぞれが日々のチャレンジのなかで、様々な喜びや悔しさ、達成感や挫折感など様々に経験しながらも、一生懸命前に進み努力し、活躍していた姿を誇らしく思っています。

今日渡される学習評価は、次をよくするための羅針盤です。そこに込められた先生方の思いや期待を読み取り、学習を振り返ってください。各学年でガイダンスや夏休みのアドバイスの機会があったと思います。自分に真摯に向き合い実践し、2学期へつなげてください。

さて今日は、最近の私の学びの共有から話を始めたいと思います。それは『心は存在しない』という本との出会いからでした。その本は、「心などというものは存在しない、すべては脳が創り出した幻想だ」ということばから始まります。私はこれまで、音楽の授業で「もっと心で感じなさい」「心で表現しなさい」などと言ってきました。決まってここ(胸のあたり)を指していました。ここにそんな臓器があるわけではないけれど、心のありかといえばここ。嬉しいことがあるとここがときめき、哀しいことがあるとここがギュッと締め付けられるような気がするからです。

なのに「心は存在しない?じゃあ音楽や映画を鑑賞して感動したり涙が出たりするのはなぜ?誰かの言葉に支えられたり傷ついたりしている場所はどこ?夕陽を見て立ち尽くしたり、月を見て遠い誰かを思い出したりする、この感情は何?」次々疑問がわいてきて一気に読み終えました。

この本では、「生物学的に見れば心は脳という働きの副産物であり、解釈に過ぎない」ということを脳科学の視点から極めて論理的に解説しています。読み終えて「心」の正体とは、すなわち「私自身がどのように現実を捉えているか」ということなんだ、と気づきました。「すべては脳のしわざなのだ」ということを理解すれば、自分の感じ方・考え方がどのような脳の仕組みでつくられているのだろう、とか、自分の思考や行動の癖を誘導する回路があるのかもしれない、などと思いを巡らせることもできました。

『心は存在しない』の著者はTVなどでもご活躍の脳科学者 毛内拡先生です。昨年から本校が実施しているサイエンスプロジェクトP4Hで講演をしてくださったり、助教を務めていらっしゃるお茶の水女子大で本校生対象の研究室訪問もさせてくださったりしています。またつい数日前もP4Hの企画でご来校くださり、先生の講義を受けた生徒も多数いました。

SSHの認定や高大連携の充実で、探究日などにこのようなアカデミックな学びの機会が広がっていることを嬉しく思っています。私も時間の許す限り皆さんと一緒にそのような学びの場に立ち会い、講演会なども聴かせてもらっています。この年になっても、これまで触れてこなかった学問の世界を知るのは本当に楽しくワクワクするものです。

そのような機会に、私は大抵後ろの方に座り、みなさんの背中を見ながら聴かせていただいています。山脇生はいつも真面目に静かに話を聴いています。大胆に眠りの世界に行ってしまっている人も少々いますが、多くの人はちゃんと聞いている、ように見える。その意味では全員同じ学びを得ていてよいはずです。でも実は、「何をどれだけ学んでいるか」は同じではない、皆さんの頭の中を覗くことができたら、かなり異なっているのだろうと思います。どんな素晴らしい講義も、受け取る人の捉え方や解釈を通して初めて学びになります。さっきの毛内先生の言葉を借りれば、「捉え方や解釈は皆違う」。同じものを与えられても何の価値も感じない人もいれば、反対に大きな価値を感じる人もいる。学びが成立している状態は、受け止める人の脳の中がワクワク活性化していて、思い出したりつなげたりという作業で忙しく働いています。みなさんにはそんな「学びとる力の強い人」になってほしい、と思っています。

このことを踏まえ、夏休み、様々な学びに向かおうと考えているみなさんに、私から「学ぶ力を高める」ための必需品を二つ、ご提案したいと思います。

一つ目は、「筆記用具」です。講義を聴いているときに、スライドや資料を眺めているだけというのは、もったいないなあと思います。自分で書くという作業は、忘れたくない情報を取捨選択して残し、あとで取り出して使おうとする能動的な行為です。私は誰かの話を聴いているときに、ひっかかった言葉や響いた言葉を書き留めておく習慣があります。筆記用具がないときは、携帯のメモ機能なども使います。これが後から振り返った時に役立ち、新たな気づきにつながったり、思考のヒントになったりする自分だけの知恵袋になっています。ひっかかり共鳴した言葉には、必ず自分にとって意味があり学びがあります。書き留めておかなければ忘れ、流れて行ってしまう。しかし記録し積み重ねていけば、自分だけの学びの貯蔵庫ができます。

高1、高2のみなさんはこの夏、探究学習や志の開拓を目指して様々に行動されることでしょう。是非筆記用具を忘れずに、出会った人、見聞きした知見をあなたの言葉でしっかり書き留めてきてください。

学ぶ力を高めるための必需品、二つ目は「脳のごきげん」です。ここでいう脳のきげんのよい状態とは、あなたの学びのパフォーマンスが最大に発揮できる状態を指します。

これは「脳が不機嫌な状態」を想像すればわかりやすいと思います。イライラしたりモヤモヤしたりしている状態で、集中したり創造的な活動ができるでしょうか。家族や友達とけんかして悩んでいるときに、素晴らしい講義の話の内容が入ってくるでしょうか。「面白くなさそう」「私には無理」などという負のレッテルは、最初からバイアスがかかってしまいます。受け取れるものは少なくなってしまいそうですね。

一方、「脳がきげんのよい状態」は、期待感をもって学びを受け入れ、自分から取りに行こうとする感度の高い状態です。新しいことを知ることや、何かができるようになることに、喜びや感動を感じやすくなっています。「おおー!」「なるほどー!」「面白い!」という共感力や受容力も高まっています。また「ああ!」「あれはこういうことだったのね!」など、過去とのつながりも生まれやすい状態です。

脳のごきげんも不機嫌も、自分で創り出すものであり、自分にしかマネジメントできません。一流のアスリートやアーティストと言われる人たちは、自分で脳にきげんのよい状態を創り出し、良いパフォーマンスを創り出すことができる人たちです。

あなたの脳のコンディションは他の人にも影響を与えます。きげんよく学んでいるとき、思わず頷いたり笑ったり「おおー」とか「へえー」とか小声で言ってしまったりしませんか。またそういう人が多くいた方が話し手のパフォーマンスが上がり、場のエネルギーが高まる気がしませんか。グループワークなどでも、誰かが反応してくれることで、次第に意見が出てきてメンバーのパフォーマンスが上がることはみなさんも経験があるでしょう。

「反応する」とは、私はこう受け止めたよ、と表現し伝えることです。誰かのポジティブな反応で学び合いの雰囲気はガラッと変わります。質疑応答で誰かが発してくれた素朴な質問が、場の学びを活性化し豊かにしてくれることもよくあることです。皆がきげんのよい場を創り出せる人になってほしいと思います。

というわけで、学びに向かおうとするときには「筆記用具」と「ごきげんな脳」の二つを忘れずに。常日頃から心がけてほしい、私からの提案です。

さて高3のみなさん、この夏、いかに脳のコンディションを整え、ご自身のパフォーマンスを最大化することが大切かがお分かりいただけたかと思います。同じ学ぶなら、受け入れ状態を整え、効果の上がる状態を維持した方が、絶対に効率が良いです。

勉強しているときの脳は、一日の消費カロリーのうちの4分の1近くを消費しているということを知っていますか。しっかり栄養を取れば、神経細胞のシナプスを増やし、情報ネットワークを形成するのを助けます。また十分な睡眠をとって脳を休めることは、疲労の回復を促す成長ホルモンが多く分泌され、自律神経の働きを整えます。栄養と睡眠は脳のごきげんに必需品です。

イライラモヤモヤで脳が不機嫌な状態を感じたら、その時はリフレッシュ、つまり脳がきげんを取り戻す手伝いをしてあげましょう。音楽を聴く、いい香りや美しいものにふれる、ぬるま湯のお風呂につかる、体を動かす、好きなものを食べる、などあなたの方法を見つけてみてください。

最初の話に戻ります。「心は存在しない、すべて脳の解釈によるもの」ということを知ってなお、私はこの先も「心が動く」という言葉を大切にしたいと思います。そして自分の心、他者の心を大切に感じ、扱っていきたいと思います。心が動いたときには頭でなく、こんなふうに胸を押さえてしまうのだと思います。

「夏休みを制する者は、学生時代を制する」長い夏休みがあるのは学生時代しかありません。何かを成し遂げたかったら、夏休みが勝負です。山脇での夏休みは6回しかなく、どの学年にとってもたった1回しかありません。そしてそこで得るものは毎回異なるはずです。

この夏が終わった時、どのような自分になっていたいですか。その姿を自分で思い描きながら、暑さに負けず熱い夏にしてください。

きげんのよい脳の状態で聴いてくださったことが伝わり、嬉しく思いました。

終業式後、政策研究大学院大学特任教授 西垣淳子様をお招きし、高校生対象のキャリア講演会が行われました。

ご自身の経験談を基に、職業選択と自分の人生、仕事と子育てとの両立について、生徒たちに分かりやすくお話ししていただきました。

質疑応答では、生徒たちから講演内容に関する質問やキャリアに関する具体的な関心が多く寄せられ、一つ一つ丁寧にご回答いただきました。そのやり取りを通じて、生徒たちは新たな視点や考え方を学ぶ貴重な時間を過ごしました。

また、講演をきく生徒の姿を見ると、手元に筆記用具を持つ生徒が多く見られました。終業式での校長先生のお話を聞き、少しでも多くのことを学ぼうとする姿勢を感じられました。

終業式の前後にはHRがあり、中学1年生は山脇学園で初めての通知表を受け取りました。担任の先生と共に、一人ひとり、1学期の振返りと2学期に向けての目標を確認する大切な時間となりました。

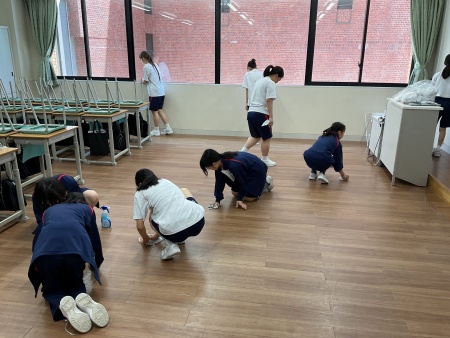

HR後は、全学年で大掃除をしました。1学期の感謝を込めて、いつも以上に学校内を綺麗にしていきました。

全国で梅雨明けしたと発表され、日に日に暑さが増し、今後も猛暑日が続くとのことです。

酷暑に負けず、夏休み明けには元気な姿を見られることを楽しみにしています。