高校2年 修学旅行 in 長崎&沖縄

学園便り

東京羽田空港を出発し、長崎を訪れました。長崎の天気は、長崎が山脇生を迎え入れてくれているような天気でした。

到着後、牧島ペーロン体験を行いました。ペーロンとは、九州南西部で行われる、中国伝来の舟漕ぎ競走です。クラス混合で6隻に分かれ、それぞれのチームが息を合わせながら、ペーロンを漕ぎました。

長崎市内に移動し、長崎原爆資料館のホールにて、森田博滿さんによる被爆体験講話を行いました。実際の体験を基にしたこの講話はとても貴重で、この日の講話を記録するためにNHKから取材も来ていました。原爆の「リアル」を感じる良い機会となり、生徒たちもそれぞれに感じるところがあったようです。講話の後、生徒たちは原爆資料館の展示を真剣に見学していました。

長崎の夜景は日本3大夜景の一つに数えられます。

平和公園にて、平和記念像・平和の泉・原爆落下中心地を見学し、それらが表す意味を学びました。その後、平和公園をスタート地点として、長崎市内の自主研修を行いました。浦上天主堂や城山小学校といった原爆遺構も訪れながら、長崎の歴史や文化を全身で味わい、東京では感じることができない長崎の雰囲気も感じることもできました。

沖縄では、空港で合流したバスガイドさんが“うちなーぐち”でご挨拶をしてくださいました。バスの車窓からは、東京では見られない街路樹が植えてあったり、街の中に当たり前のように基地があったり、事前学習でも見ていたサトウキビ畑が広がっていたりと、私たちの日常とは異なる雰囲気を感じました。

文系は、シーサー・紅型・サーターアンダーギー作りの班に分かれて沖縄文化体験を行いました。そこでシーサーにはオスとメスがあることや、シーサーに込められた意味も知ることができました。

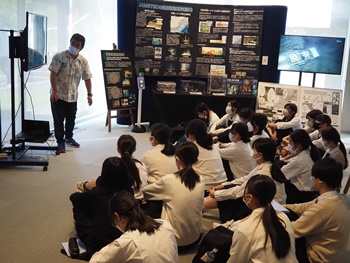

理系は、海を知る機会として、GODAC(国際海洋環境情報センター)を訪れました。現在の海洋の状況を詳しく紹介いただき、バスの中から眺めた海にも様々な問題が起こっていることを知りました。

イノー観察では、ガイドの方に連れられ、膝下あたりまで海に漬かりながらイノー(東京で“磯“のこと)に生息する様々な生物を観察しました。身近な海にも多くの生物がいることを目と肌で感じ取っていました。

沖縄の伝統芸能の一つである「エイサー」を鑑賞しました。大太鼓、パーランクー、締太鼓、三味、指笛、それぞれが調和した音によって、会場は熱気に包まれました。エイサーは迫力があり、太鼓の音が胸に響きました。また、最後には全員で音に合わせて踊り、大変盛り上がりました。

沖縄平和記念資料館、ひめゆり平和記念資料館を訪れました。生徒たちは、自分たちと同年代の女学生たちが戦火の中で懸命に働いていた事実を知り、戦争の悲惨さを感じました。

4日目の夜には、すべてのクラスが集まり、合同勉強会を行いました。修学旅行を通して、自らがどのようなことを経験し、何を感じたか。また、他の人達はどのような経験をしてきたのか情報を共有する貴重な時間でした。同じ時間を過ごしてもプログラムによって、知らない世界を知ることができたようです。

沖縄美ら海水族館では、広大な敷地であり、様々な海洋生物を実際に見ることができ、生物の多様性を感じていました。

理系は、首里城をスタート地点として、那覇空港までの自主研修を行いました。2019年に焼失してしまった首里城の復興作業中の様子を見ながら、歴史を感じました。その後の自主研修では国際通りを歩き、沖縄の風景を目に焼き付けていました。

この5日間の様々な経験により、「平和」を自分事として考える機会が非常に多かったようです。